The third issue of the journal L’Età del Ferro has just been released. In it I published the following text, responding to the harsh criticisms opposed to the assumption of neurocognitive perspectives in the study of literature, and more in general to the most recent development in the field of humanities, contained in the journal’s previous issue. The complete title of my intervention sounds Doctor Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Humanities.

- La stupidità del sapere

Esistono due grandi tipologie di satira del sapere. Esiste la satira “progressista”, che ridicolizza l’ottuso ancoraggio ai saperi tradizionali e alle verità indiscutibili. Ed esiste la satira “conservatrice”, che mette in caricatura l’ansia di superamento delle conoscenze acquisite, l’ossessione per l’aggiornamento e l’illusione ottica del nuovo, denunciando come un inganno l’idea di poter aggiungere qualcosa di sostanziale a ciò che da sempre si sa. Nella prima tipologia rientra il filosofo aristotelico Simplicio, ritratto da Galileo nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, che tenacemente rifiuta di vedere l’evidenza del sistema copernicano, e diventa l’emblema di una folta schiera di sapienti che negano le verità autoptiche della nascente scienza sperimentale per restare fedeli a ciò che hanno visto, una volta per tutte, con gli occhi della mente nelle scritture del Filosofo. Ma della stessa famiglia fanno parte anche i grammatici immortalati da Rabelais, gli eruditi educatori di Pantagruel, letteralmente incatenati all’ingombrante fardello della filosofia scolastica, prigionieri di un sapere meccanico e mnemonico che sta per essere disattivato dalla rivoluzione umanistica e rinascimentale.

La seconda tipologia invece percorre una tradizione che unisce i fraudolenti medici e psicologi di Molière, i quali ostentano un sapere fumoso e ricattatorio che è in realtà uno strumento per tenere in ostaggio i corpi e le coscienze, alla informata stupidità dei personaggi di Flaubert, dal granitico ottimismo del farmacista Homais agli eroi dell’aggiornamento cieco e coatto Bouvard e Pécuchet, nei quali agisce una sorta di nichilistica voluttà del nuovo per il nuovo, un furor del superamento che colloca il sapere nella sfera del consumo, e rende la produzione inesausta di segni complice della opacizzazione del mondo, anziché alleata della comprensione.

A metà strada, quasi una sintesi dei due modelli, il nostro don Ferrante, la cui biblioteca registra la perplessità di chi si muove incerto su una faglia tra due diverse e contrapposte concezioni del sapere. Tentato dalle solide certezze della filosofica aristotelica, sistema di pensiero garantito che esonera dalla fatica di pensare, frequentatore delle verità eterne della magia naturale e dell’astrologia, don Ferrante è allo stesso tempo prudentemente sbilanciato verso le fascinazioni del nuovo, cautamente incuriosito, ad esempio, dalla teoria politica di Machiavelli, “mariuolo sì, ma profondo”. Ed è un insospettabile lettore del “barbaro non privo di ingegno” William Shakespeare, i cui libri probabilmente aprono un passaggio segreto che congiunge la biblioteca di don Ferrante e quella di Prospero in The Tempest. Entrambi, del resto, hanno risolto il problema del comandare e dell’ubbidire esiliandosi nel ducato della conoscenza. E se è vero che per il romantico cattolico Manzoni il catalogo della biblioteca è un monumento alla volatilità di tutti i saperi, sempre provvisori in quanto troppo umani, tutti inesorabilmente disattivati e relativizzati dalla tenuta metastorica della Parola incarnata (non a caso il cardinale Federigo Borromeo non scrive, ma agisce), è altrettanto vero che il Manzoni illuminista mostra don Ferrante mentre muore di peste prendendosela con le stelle, come un eroe di Metastasio. L’erudito, insieme alla maggior parte dei contemporanei, paga la propria fiducia nelle sezioni della biblioteca che il progresso sta per consegnare all’oblio. Per la vita umana, l’aggiornamento del sapere non è poi cosa così vana.

- Amare la bomba

Nel secondo numero de «L’Età del Ferro», Matteo Marchesini ha scelto la lente di Molière e di Flaubert per costruire una caustica satira dell’aggiornamento in campo umanistico, che aveva come obiettivo polemico la costellazione di approcci teorici e critici che vanno riuniti sotto la definizione di biopoetica. Etichetta suggestiva e sintetica che comprime studi dalle premesse e dagli esiti molto diversi, ma tenuti insieme dal tentativo di applicare allo studio della letteratura le scoperte più recenti che riguardano la mente, il cervello, e la loro storia evolutiva: dalle scienze cognitive alle neuroscienze, dalla biologia all’antropologia, nella declinazione di un darwinismo culturale che punta a ridefinire in termini evoluzionistici la storia profonda dei fenomeni artistici. Nello specifico, la sferza del critico ha colpito i libri recenti di Michele Cometa (Perché le storie ci aiutano a vivere. La letteratura necessaria), e Alberto Casadei (Biologia della letteratura. Corpo, stile, storia), dettagliatamente contestati attraverso un’analisi ravvicinata e puntigliosa, una stroncatura in close-reading che ha il merito di distinguersi dalle liquidazioni sommarie cui questo tipo di lavori vanno incontro solitamente. Avendo io letto, apprezzato e anche utilizzato i due libri in questione, allo spettacolare rifiuto di Marchesini ho reagito con la tentazione di allestire una difesa. Tentazione subito dismessa, per fortuna: primo perché i due accusati hanno in sé e nel proprio lavoro i migliori avvocati difensori; poi perché l’appassionata decostruzione di Marchesini offriva l’occasione per fare qualcosa di più: rilanciare sull’idea della “biopoetica” come “arma-fine-di-mondo” della tradizione degli studi umanistici, e quindi cavalcarla euforicamente come il generale King Kong alla fine del film Doctor Strangelove di Kubrick cavalca la testata nucleare. Smettere di preoccuparsi della “bomba”, quindi, e coltivare lo strano amore per la prospettiva di una conflagrazione dei saperi umanistici che contiene potenzialità costruttive direttamente proporzionali alla minaccia di distruzione.

A questo scopo, però, occorre innanzitutto uscire dall’angolo, e cominciare rifiutando, o almeno mettendo sistematicamente tra virgolette, l’etichetta un po’ goffa e stravagante di “biopoetica”, che ha quasi esclusivamente la funzione di rendere più facile il compito dei detrattori. Come emerge anche dal testo di Marchesini, la cosiddetta “biopoetica” è parte del più generale, e per lui deleterio, processo di costituzione delle humanities, una riformulazione degli studi umanistici che ingloba saperi divergenti, ibridi e tradizionalmente estranei al sistema delle arti liberali, dalle scienze sperimentali a quelle sociologiche, alla galassia di conoscenze tecniche e speculative che ruota intorno alle tecnologie dell’informazione. Siccome humani nihil a me alieno puto, mi prendo il rischio di difendere non la “biopoetica”, ma addirittura le humanities; salgo in sella alla bomba, e cerco di capire perché gli aggiornamenti della tradizione umanistica, a cominciare dal confronto con la biologia e le neuroscienze, sono non solo utili ma di importanza vitale per la persistenza stessa delle pratiche di lettura e di scrittura nel mondo che ci si prepara. Dalla capacità di modellare un’idea delle humanities compatibile con le conoscenze che stanno trasformando l’immagine dell’umano non dipende soltanto il destino metodologico della critica letteraria, o l’esito di uno scontro tra diverse idee della letteratura, ma la possibilità di situare le arti della parola nel contesto di una serie di mutazioni del sistema dei discorsi e delle pratiche simboliche che hanno la portata di una rivoluzione copernicana. Declassare a frenesia da aggiornamento dettata dalla moda questo cambiamento di paradigma che ogni giorno, in ogni campo, letteralmente sfila la terra sotto ai piedi degli interpreti, comporta quantomeno un rischio di ritorsione della satira: di fronte a Homais potrebbe materializzarsi l’ombra di Simplicio.

- Zooming-out

Sarebbe scorretto, tuttavia, liquidare la critica di Marchesini come “conservatrice”: la satira flaubertiana, al contrario, rappresenta la forma moderna per eccellenza del rapporto col sapere. Un rapporto minato dal sospetto sistematico che il progresso abbia a che fare con le macchinazioni del potere, secondo il nesso proverbiale messo in luce da Foucault, Aristotele postmoderno che con ogni probabilità risulterà a Marchesini uno sgradito compagno di viaggio. Ma, a prescindere da quale sia l’auctoritas di riferimento, è innegabile che la modernità avanzata applichi agli aggiornamenti del sapere una critica negativa quasi automatica: ogni presunto avanzamento è fatalmente esposto al ripiegamento implicito nella dialettica dell’illuminismo, che rende la ragione un dispositivo dell’oppressione e della mistificazione. Non a caso, per trovare satire “progressiste” del sapere bisogna arretrare alla fede illuminista nella razionalità, o addirittura al candore umanistico-rinascimentale. Risalire, cioè, alla postura mentale di momenti storici in cui la lotta contro le inerzie della conoscenza assumeva le dimensioni di un rivolgimento paradigmatico e definiva una nuova idea del cosmo. Per quanto paradossale possa sembrare una riattivazione della fiducia progressiva nella conoscenza nel nostro presente emergenziale, per comprendere la sfida implicita nella costituzione delle humanities bisogna accettare l’idea che ci stiamo trasferendo da un sistema tolemaico a uno copernicano, e che quindi abbiamo il compito di immaginare una nuova cosmologia. Il cannocchiale di Marchesini, invece, è aristotelico: è efficientissimo nell’osservare un cielo sostanzialmente immobile, ma le sue lenti non riescono a mettere a fuoco le costellazioni in movimento del sistema comunicativo contemporaneo.

La metafora cosmologica è allo stesso tempo esorbitante e anacronistica, e pour cause: serve a segnalare che la discussione sulla riformulazione degli studi umanistici si inscrive all’interno di un rivolgimento epocale dei contesti comunicativi e simbolici, che non può lasciare inalterati i metodi di comprensione ed elaborazione di quei particolari scambi linguistici che chiamiamo letteratura. Allo stesso tempo, l’anacronismo segnala la miopia con cui la cultura umanistica, e letteraria in particolare, fronteggia questa trasformazione, spesso negata, ignorata o minimizzata con la stessa eroica ostinazione con cui Simplicio si rifiutava di guardare nel cannocchiale.

Le implicazioni ottiche e prospettiche di questa metafora del resto sono autorizzate proprio da una delle obiezioni fondamentali, e indubbiamente fondate, che Marchesini muove ai tentativi della “biopoetica”: le teorie si muovono a un livello di astrazione che ne impedisce l’applicazione, la cornice non dice niente del quadro, i principi non calano mai a confrontarsi con quelli che dovrebbero essere gli oggetti della loro indagine, ovvero i testi.

È come se queste teorie introducessero una incompatibilità di scala tra l’ampiezza storica e concettuale dei fenomeni che cercano di inquadrare, e l’individualità dei testi, refrattari ad aderire alla rigidità totalizzante dei metodi. Ma è proprio questo salto di scala a costituire, a mio modo di vedere, l’interesse “cosmogonico” delle humanites, ovvero il tentativo di espandere il quadro di riferimento, di rimettere a fuoco il telescopio per cogliere dei macro-movimenti che sfuggono allo sguardo ravvicinato dell’interprete tolemaico. Non rispondevano a un’esigenza troppo dissimile, come lo stesso Marchesini ricorda, le innovazioni metodologiche proposte negli anni da Franco Moretti, il cui lavoro ha posto per la prima volta con chiarezza il problema di integrare la tradizione dell’auscultazione ravvicinata dei testi con un approccio aggregativo che consentisse di dare conto di fenomeni quantitativi, che permettesse di visualizzare i flussi e le reti della circolazione letteraria. Il distant-reading ha creato una nuova cartografia della letteratura, dentro la quale anche i singoli testi hanno assunto significati inediti, e una diversa modalità di esistenza.

Analogamente, le humanities allargano il campo di indagine, attuano una sorta di zoom-out per risituare i fenomeni letterari e artistici sulla mappa del mondo allestita dai saperi contemporanei. Per cartografare non più (o non solo) i movimenti della letteratura globale, ma alcuni territori nascosti nelle pieghe del tempo e occultati dalla ripetizione dei metodi interpretativi tradizionali; territori di indagine alle soglie dei quali l’analisi letteraria si è sempre fermata per mancanza di strumenti, più che per carenza di interesse. Lo sviluppo degli strumenti diagnostici, del resto, è uno dei fattori che rendono l’interpretazione della letteratura mutevole nel tempo, almeno secondo quanto scrive Debenedetti nel suo generoso tentativo di giustificare le forme di incomprensione che trova nella critica di Croce:

Noi disponiamo semplicemente di altri strumenti di osservazione, e forse anche nelle discipline letterarie e umanistiche, come nella fisica, il progresso delle scoperte e delle conoscenze va di pari passo con l’affinarsi degli strumenti di osservazione. Insomma, noi possiamo, non è merito nostro, guardare la poesia coi raggi infrarossi e ultravioletti.

La critica letteraria ha a disposizione adesso navigatori satellitari che le consentono di spingersi dentro l’intricata e inesplorata boscaglia della biologia della creatività. Davvero fatti non fummo per provare a vedere cosa succede in quel territorio «brumoso e indelimitabile», citando gli aggettivi utilizzati da Garboli per indicare la zona di indeterminazione tra la vita e l’opera?

- Prepararsi alla migrazione

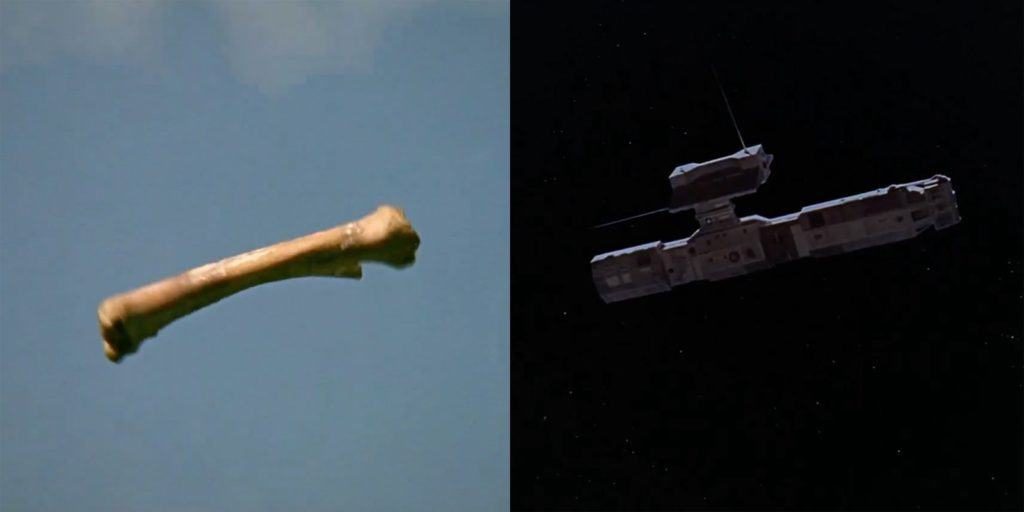

Nelle cartografie allargate delle humanities rientrano dunque, da un lato, i processi generativi delle idee e della creatività, l’origine cognitiva dei segni e delle rappresentazioni, le loro interazioni con fattori radicati nella biologia del corpo e del cervello. Dall’altro i tempi lunghi dell’evoluzione culturale, i processi profondi che hanno dato forma alle pratiche simboliche dei gruppi umani, considerati nei loro snodi storico-antropologici macroscopici. È naturale che questo sguardo implichi un rapporto mutato, e per certi aspetti incommensurabile, con i singoli testi della tradizione letteraria: che tra l’osso scheggiato e un verso di Leopardi ci sia una distanza vertiginosa sta nelle premesse; la scintilla di una conoscenza possibile, e inedita, scaturisce proprio dall’opportunità di concepire questo accostamento, dal montaggio che suggerisce interpretazioni dell’osso e del verso come risultati di una stessa attitudine umana alla manipolazione dell’ambiente.

Opporre a questa prospettiva di conoscenza sintetica che modifica non solo le metodologie, ma la percezione stessa degli oggetti studiati e della loro collocazione nel sistema delle creazioni umane, la densità e l’intimità del close-reading significa, ancora, sostare nelle certezze di un cosmo tolemaico. Forse il problema non è che le teorie sono reti a maglie troppo larghe per pescare i pesci della letteratura; forse è il culto dell’analisi assoluta del testo che rischia di diventare cieco rispetto alle occasioni di conoscenza e alle mutazioni di sistema che le humanities stanno cercando di rendere percepibili. Non si tratta soltanto di trovare un nuovo modo di studiare le stesse cose, di aggiungere qualche -ismo alla schiera di sotto-discipline di cui sono piene le fosse: si tratta di riscrivere la storia dell’interscambio tra l’arte e l’intelligenza umana, e di farlo in un momento in cui l’intelligenza umana è posta di fronte a tensioni senza precedenti, che ne sfidano la continuità storica e la riconoscibilità, se non addirittura la sopravvivenza.

Non si può capire infatti la necessità dello zoom-out operato dalle humanities se non si considera la trasformazione radicale delle pratiche di significazione seguita all’espansione delle tecnologie della comunicazione e agli smottamenti che ha provocato nelle forme di vita degli esseri umani. Questa immane riconfigurazione dell’attività antropica reclama una ridefinizione dei saperi paragonabile alla costruzione di una nuova cosmologia, all’interno della quale tutto ciò che sappiamo delle cose scritte, e tutto ciò che con esse facciamo, chiede di essere riformulato. E non necessariamente perché questi fossili dell’umanità 1.0 siano destinati a estinguersi, ma perché la loro ricollocazione nel sistema delle attività umane può aprire nuovi e impensati orizzonti di senso.

Nel suo ultimo libro La quarta rivoluzione Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell’informazione a Oxford, parla di una accelerazione così travolgente delle pratiche di organizzazione della realtà da richiedere non solo nuove strategie interpretative ed educative locali, ma una rinnovata filosofia della storia che sia in grado di situare il nostro presente in uno schema storico aggiornato. Stiamo entrando – siamo già entrati – in una nuova “era” dello sviluppo umano, che Floridi chiama iperstoria, nella quale per la prima volta le tecnologie dell’informazione non si limitano a registrare le attività umane, ma le determinano, attribuendo loro valore e significato. L’umanità vive immersa in un elemento, l’informazione, che ne struttura l’esistenza e le interazioni; la comprensione dell’infosfera impone l’elaborazione di

una nuova filosofia della natura, una rinnovata antropologia filosofica, un ambientalismo sintetico che possa fungere da ponte tra noi e il mondo, e da collante di una nuova filosofia politica.

Considerata la situazione da questa distanza, fa quasi sorridere che si possa pensare di mantenere un segmento così infinitesimo dell’infosfera come la “critica letteraria” in una sospensione che la preservi intatta. Per di più, un momento in cui l’informazione assume la rilevanza dell’ossigeno per la conservazione della specie umana sembrerebbe il più promettente di sempre per chi studia le parole e i prodotti dell’intelligenza; in un’epoca plasmata dalla comunicazione suonano assurdi, e stridenti, i lai di chi lamenta la marginalità e la crisi delle arti del discorso. La marginalità è data semmai dall’auto-condanna a sostare nel sistema tolemaico, dall’ostinazione a trattare i discorsi umani secondo i parametri di un mondo che ci stiamo lasciando alle spalle.

Le humanities, al contrario, cercano di rispondere agli smottamenti cognitivi ed epistemologici prodotti da questa frattura epocale proprio con l’allargamento del campo visivo e della mappatura dei fenomeni culturali: di fronte all’ipotesi di entrare in una nuova fase dell’intelligenza umana, lo studio della cultura arretra il proprio punto di vista per avere una maggiore ampiezza di campo, e considerare i fenomeni artistici da una prospettiva che comprenda i tempi lunghi pre-storici e le premesse biologiche della creatività. Le ricognizioni telescopiche additate da Marchesini contengono lo sforzo di sintetizzare le grandi tappe della homificatio del mondo, le strategie di significazione con cui l’essere umano, a partire dal proprio corpo e dalle proprie facoltà mentali, ha dato senso al mondo e lo ha reso abitabile. È solo comprimendo – in senso informatico – e rendendo interoperabile il proprio patrimonio di pratiche che le humanities possono entrare nel cosmo che viene e contribuire a dargli forma. L’umanità intera si prepara a migrare in un ambiente incognito e minaccioso, e cerca di attrezzarsi con una mappa degli strumenti che ha a disposizione, e con un manuale d’istruzioni del loro funzionamento. In questo contesto, è semplicemente assurdo pensare di poter isolare il significato della letteratura sganciandolo da quello che accade nell’universo della significazione. A meno che non si sia rassegnati a un lavoro puramente archeologico, o meglio di antiquariato, proponendosi come custodi e interpreti di oggetti inerti, inesorabilmente consegnati al passato, strumenti di un culto antico che non ambisce ad alcuna relazione viva con il presente.

- Ridisegnare il campo

È chiaro, e non credo che affermarlo apertamente rafforzi le argomentazioni dei detrattori, che gli spostamenti impliciti nelle humanities contengono anche una strategia di riposizionamento delle discipline umanistiche nel campo di forze dei saperi contemporanei. Si tratta di una lotta, questa sì, darwiniana, per la sopravvivenza di un patrimonio di conoscenze che, per poter resistere in un ambiente profondamente mutato, ha bisogno a sua volta di mutare e adattarsi. Guardare a questo tipo di mutazione come a una mossa opportunistica, una svendita del sapere e un suo ignobile adeguamento alle imposizioni del sistema, è un ben noto riflesso condizionato riconducibile al mito snobistico, e un po’ ingenuo, che vuole l’attività umanistica completamente disinteressata ed eternamente non implicata. Le humanities, al contrario, contengono la consapevolezza, ereditata se non altro dalla lucida verifica dei poteri e dei rapporti di forza messa in atto da Bourdieu, che l’estraneità della cultura umanistica alle configurazioni del presente è, nel migliore dei casi, un’illusione ottica. Per tenere vivo l’attrito e la produzione di sapere indipendente che la cultura umanistica ha sempre garantito all’interno dei sistemi sociali, è necessario comprendere innanzitutto la lingua di questi sistemi, e parlarla. Ed è necessario “tenere delle posizioni” che garantiscano la presenza del metodo umanistico nei contesti educativi istituzionali. Altrimenti, mentre noi ci illudiamo di non occuparci del sistema, il sistema si occupa di noi, e lo fa generalmente provocando compressioni di spazio, riduzione dell’agibilità, marginalizzazione. Non solo non è scandaloso che gli studi umanistici cerchino una rilegittimazione sociale elaborando e assorbendo gli stimoli che provengono dall’avanguardia dei saperi “organici”: è doveroso. Spiegare perché, a fronte dell’emergere di conoscenza nuove, alcuni aspetti della cultura umana vanno preservati, a che cosa servono l’arte e la letteratura nel contesto di vita attuale (abominio! ma forse è davvero tempo di infrangere anche il tabù dell’utilità, magari opponendo all’utilitarismo economico e pragmatico un “uso dei saperi” sul piano cognitivo ed esistenziale) e che ruolo devono avere nel sistema educativo, è parte integrante delle responsabilità sociali di chi si occupa – e magari viene pagato per farlo – della trasmissione della conoscenza.

Del resto, le humanities e in particolare le loro contaminazioni “biopoetiche” non rispondono solamente a una pressione esterna alla cultura umanistica, proveniente dal sistema tecno-scientifico e comunicativo. Si tratta anche di un sommovimento interno al campo, quasi una resa dei conti con le tendenze della teoria e della critica artistica e letteraria dominanti nella seconda metà del secolo scorso. A decenni di egemonia degli approcci culturalisti e post-strutturalisti, semiologici e discorsivisti, che avevano astratto i processi creativi rendendoli analizzabili esclusivamente nello loro componente segnica, espellendo i riferimenti materiali, biografici e “concreti” per relegarli sullo sfondo del contenuto politico delle opere, le humanities hanno risposto col tentativo diffuso di radicare nuovamente le forme culturali nelle forme di vita, di ricondurre la creatività a processi incorporati. E se è vero che questo movimento ha rischiato, come Marchesini ripete frequentemente, di istituire il Corpo come feticcio concettuale e altrettanto astratto, nei tentativi biopoetici è attiva proprio l’intenzione di precisare in che senso il corpo funziona come catalizzatore della creazione, in che modo si può affermare concretamente che la scrittura si distacca dal corpo e parla al corpo, e mette in risonanza i corpi. Per ribadire che nelle dinamiche corporee sulle quali si innestano le forme artistiche risiede gran parte della loro efficacia, del loro significato per la vita umana.

Naturalmente, questo approccio genera resistenze e diffidenze, anche legittime e validamente argomentate, che mettono in guardia contro il pericolo di sintesi neopositiviste o di spericolati riduzionismi. Per questo è ancora più interessante constatare quanto può essere prolifico lo zoom-out delle humanities nei casi in cui il dialogo con le convinzioni scientifiche muove da un’intenzione fermamente anti-riduzionista, ed esplicitamente polemica, come nel caso del bellissimo libro Le illusioni della certezza di Siri Hustvedt.

- Sabotare le certezze

Muovendo dalle semplificazioni e dalle banalizzazioni della divulgazione scientifica, e da una critica serrata del paradigma “neuroculturale” che fa di ogni correlazione tra attività cerebrali e fenomeni psicologico-comportamentali un rigido rapporto causa-effetto, Hustvedt interroga con competenza le interazioni tra habitat biologici e habitat culturali per mostrare quanta potenziale creatività divergente è contenuta nella scintilla generata dall’attrito di queste due realtà apparentemente (e per certi aspetti concretamente) incommensurabili. Ma è proprio la comprensione profonda della ricerca scientifica che permette a Hustvedt di lottare contro la banalizzazione e i luoghi comuni scientisti: Hustvedt non si sottrae al confronto e anzi spinge a fondo l’indagine sull’impasto inestricabile di natura e cultura, sulle loro interazioni e determinazioni reciproche, sulla creazione artificiale e convenzionale del confine che le separa e della dialettica che le contrappone. Solo lo zoom-out però, solo l’inclusione della ricerca scientifica nell’orizzonte dei saperi umanistici permette la negazione del confine, la contestazione di un’organizzazione binaria della conoscenza e della realtà, che dovrebbe essere uno degli obiettivi principali delle ricerche “biopoetiche” e delle humanities in generale. Del resto, rifiutando l’interrogazione delle radici biologiche delle forme culturali l’umanista rischia di stabilire una perversa alleanza con il riduzionismo scientista e con il pensiero binario: noi di qua, voi di là, a noi lo spirito, a voi la materia, senza indebite invasioni di campo. Un atteggiamento che avrebbe come risultato un dominio incontrastato del paradigma scientifico “duro”, una presa in custodia dei corpi e delle menti da parte dello scientismo attraverso l’elaborazione e l’applicazione di teorie discutibili quando non apertamente inquietanti.

Il lavoro di Hustvedt invece dimostra soprattutto che la cultura retroagisce sulla biologia e sulla fisiologia, che le interazioni e le immaginazioni umane, le variazioni dei contesti e degli ambienti, hanno il potere di plasmare le forme di vita. Sono le stesse ricerche scientifiche, quando adeguatamente comprese e comunicate, a negare il dualismo natura/cultura, a scardinare le costrizioni del pensiero binario. Una seria lettura umanistica delle evidenze scientifiche permette di valorizzare la plasticità, la flessibilità, la malleabilità della materia, che può prendere forme inattese e multidirezionali, potenzialmente infinite. Il nostro cervello, e proprio nella sua biologia e fisiologia, è più flessibile, molle, multiforme, accogliente, plasmabile di quanto non appaia nella descrizione rigida della divulgazione scientifica. E a chi, se non agli studi umanistici, spetta la difesa e la valorizzazione della flessibilità del cervello? Tuttavia, come Hustvedt rende evidente, non è più possibile affermare la differenza senza accettare gli orizzonti di significato dei saperi emergenti e senza poter manipolare le descrizioni dell’umano che questi saperi propongono. Solo uscendo dallo schema binario che agisce anche nell’ordine dei saperi si possono combattere le semplificazioni della cattiva – e interessata – divulgazione.

In questo senso, è vitale che la cultura umanistica prenda parte alla costruzione del discorso scientifico, non solo per monitorare le forzature e le banalizzazioni, ma per pensare insieme alle scienze sperimentali le potenzialità delle forme di vita. Come si ripete spesso, e come anche Hustvedt sottolinea, la filosofia, e la letteratura, si sono sempre occupate del problema del rapporto tra il corpo e la mente. Si potrebbe dire che non si siano occupate d’altro, e che la storia della cultura si riassuma nel tentativo inesausto di rispondere alle domande su ciò che lega la materia e lo spirito, sull’origine della coscienza, sulla fisiologia della mente. L’enfasi eccessiva sulla novità, la creazione stessa di una categoria come “biopoetica”, costruisce una retorica che relega questa interrogazione nient’affatto inedita nel campo del nuovismo, con il conseguente portato di stupidità che legittima l’applicazione del discorso satirico. Bisognerebbe rovesciare la coazione al nuovo e affermare che la prima biopoetica della storia è la Poetica aristotelica, e che Aristotele stesso era un neuroscienziato: e non perché, come nelle affermazioni avventate del celebre libro Proust era un neuroscienziato criticato da Hustvedt, le sue risposte abbiano anticipato le “scoperte” delle neuroscienze; ma perché le sue domande contenevano la stessa oltranza, la stessa volontà di costruire un’immagine integrata della creatività, che è delle humanities come si vorrebbe intenderle qui.

Questo tipo di comprensione ancipite, questa interrogazione della letteratura come fenomeno organico, è sempre esistita, e sempre ha cercato di dirsi attraverso i linguaggi anche settoriali disponibili nelle diverse epoche. Renata Gambino e Grazia Pulvirenti, dell’Università di Catania, hanno pubblicato recentemente un libro intitolato Storie Menti Mondi, in cui allo sforzo rigoroso di sistemazione dei principi di una teoria della lettura che chiamano “neuroermeneutica”, si affianca la ricognizione storica di formulazioni “biopoetiche” in autori antichi e moderni, il riconoscimento di preoccupazioni “neurocognitive” che attraversano la riflessione di scrittori e teorici. E a questo tipo di proficuo anacronismo le due stesse autrici hanno dedicato il volume gemello La mente narrativa di Heinrich von Kleist, in cui indagano un caso specifico, e particolarmente significativo, di ricerca biopoetica avant la lettre.

- La lingua delle humanities

Certamente esiste il rischio, segnalato da Marchesini con severità di grammatico e reso evidente anche dal confronto tra i tentativi accademici e un libro come quello di Hustvedt, che lo sforzo teorico si ritrovi ingessato in una trattatistica ostica, il cui linguaggio, nel tentativo di tradurre concetti complessi e di aderire a un andamento argomentativo rigoroso, può assumere una densità opacizzante. È un problema concreto che grava anche sugli esempi migliori, ma che non può certo essere imputato in toto alla “biopoetica”: ciò che opprime la saggistica letteraria, e non da oggi, è semmai il gergo accademico, la rigidità e la standardizzazione del linguaggio della ricerca, perseguite nel tentativo di accreditare l’oggettività degli studi affidandoli a una lingua asettica, anti-espressiva e al limite anti-comunicativa. Ma questi sono tutti tratti riconducibili alla comunicazione universitaria, alle costrizioni che il sistema accademico e i suoi dispositivi di riproduzione impongono alla scrittura, all’indebolimento anche editoriale della saggistica, e non al tipo di saperi che vengono convocati nel discorso letterario. Anche un impeccabile saggio filologico può essere illeggibile, oggi – specialmente un impeccabile saggio filologico, verrebbe da dire – e paradossalmente aderente ai criteri della valutazione universitaria. Tuttavia, Marchesini ponendo questo problema segnala una necessità reale, al di là dell’accanimento (re)censorio: serve una lingua che riesca a mettere in circolazione i saperi delle humanities rompendo la rigidità dei linguaggi settoriali, diradando le nebbie del gergo e cercando una comunicazione efficace. Uno dei più grandi saggisti del Novecento, Giacomo Debenedetti, ha trovato il modo di assorbire dentro la propria lingua critica dall’andamento romanzesco, dentro i colori della sua prosa espressiva e comunicativa, le intuizioni della psicoanalisi, dell’antropologia, della fisica quantistica. Sciogliendo i gerghi nella fluidità dello stile, Debenedetti ha reso plausibile l’apporto di discipline aliene al sapere letterario, riducendo l’attrito e davvero cancellando il confine tra diverse modalità della conoscenza. Non è semplice ripetere un’operazione così unica, ma se la saggistica novecentesca ci ha lasciato un metodo, sta proprio nella capacità di raccontare la convergenza dei saperi e delle descrizioni del mondo, e non c’è nessun motivo per cui ciò che è stato possibile fare con la psicoanalisi non possa essere fatto con la neurobiologia, o con la scienza dell’informazione.

Trovare questa lingua significa anche trovare lo strumento che riconnette le grandi mappature teoriche ai singoli testi, che impedisce agli schemi storici, o metastorici, di soffocare l’atto irriducibile della lettura. Come scrive Floridi, per poter utilizzare la vertiginosa quantità di dati che circolano nell’infosfera, per poter estrarre senso e valore dal loro inarrestabile fluire, è necessario individuare pattern significativi, «strutture di piccola scala» che permettano di riconoscere e isolare punti di addensamento, increspature qualitative della grande superficie della comunicazione.

Poiché, oggi, possono essere generati e processati così tanti dati, in modo veloce, economico e potenzialmente su tutto, la difficoltà che grava sui nuovi ricchi, da Facebook a Walmart, da Amazon a Google, e sulla vecchia fortuna dei dati, dalla genetica alla medicina, dalla fisica sperimentale alle neuroscienze, è proprio quella d’individuare dove reperire, in tali immensi database, nuovi pattern dotati di valore aggiunto, e in che modo questi possano essere sfruttati per la creazione di ricchezza, lo sviluppo delle vite umane e il progresso della conoscenza.

Queste strutture di piccola scala, questi addensamenti locali di significato, somigliano davvero molto ai vecchi testi, e richiedono una comprensione ravvicinata che pone, dice efficacemente Floridi, «un problema di potenza intellettiva e non computazionale». Un problema di critica, potremmo tradurre, che sfida però la critica a mettersi nelle condizioni di comprendere, riconoscere e intercettare queste strutture di significato a partire dalla loro collocazione in una costellazione di fenomeni e conoscenze molto più estesa e co-implicata di quelle tradizionali. La “biopoetica” è solo un elemento di questa costellazione, un segmento del quadro: la critica dell’infosfera dovrà essere molto più interdisciplinare di quanto non sia oggi, non certo di meno! E pazienza se questo significherà lasciar andare qualche frammento di conoscenza intensiva, perdere in densità, modificare la qualità dell’esperienza di lettura. Lasciar andare è ciò che ci viene richiesto, sempre, nel corso delle grandi transizioni.

- Congedo

La malinconia di Marchesini del resto, la sua perplessità più profonda e sentita, tanto da arrivare a sfiorare il lirismo, non riguarda la difesa dei metodi, delle tradizioni interpretative, o di una certa idea di umanesimo, ma si riferisce a un tipo di esperienza del fatto artistico, che è connesso a un’antropologia, a un’idea complessiva dell’essere umano. Nonostante tutto, dice Marchesini, restiamo i figli della rivoluzione romantica, in balia degli stessi terrori e tremori dell’individuo moderno, soli nell’universo e con la stessa individualistica necessità di trovare senso di volta in volta a ogni singolo fenomeno, risposte provvisorie a ogni singolo problema. Nessuna rifondazione teorica potrà cambiare questa verità esistenziale immutabile, di fronte alla quale per giunta la letteratura è solo una delle risposte possibili, non per forza necessaria, e anzi piuttosto residuale. È un’idea epigonica, “debole”, della letteratura e della conoscenza, affascinante nel suo rovescio prometeico e consonante con tante teorie della minorità e della differenza che si sono rincorse alla fine del Novecento. Il brivido conoscitivo autentico contenuto nell’idea delle humanities, tuttavia, quello a cui i detrattori sembrano resistere più tenacemente, è l’ipotesi che sia proprio questo assioma, questa idea irriducibile dell’essere umano, a dover essere messa in discussione: e nel dirlo davvero mi sento di cavalcare la bomba che minaccia di estinguere un mondo, come nell’immagine kubrickiana. Forse quell’individuo, abituato a fare esperienza della cultura in quel modo, non esiste più: la nostra esperienza del mondo somiglia sempre di più, come è stato detto, alla vita di uno sciame, in cui i confini dell’individualità si vanno assottigliando, i movimenti del singolo si accordano a quelli collettivi, l’intelligenza non è puntuale ma diffusa. Come ha scritto Walter Siti in Resistere non serve a niente, viviamo come «organismi collettivi, colonie tipo i coralli o le spugne, compattati dalla scienza come nell’alto medioevo ci compattava la religione».

Possiamo decidere di studiarci in quanto barriere coralline, di comprendere come funziona questa vita compattata e che tipo di significati genera; oppure continueremo ad arrivare tardi, come Simplicio, senza renderci conto che la nostra gondola è trattenuta dall’azione delle maree. O a morire prendendocela con le stelle, da quei don Ferrante che siamo.